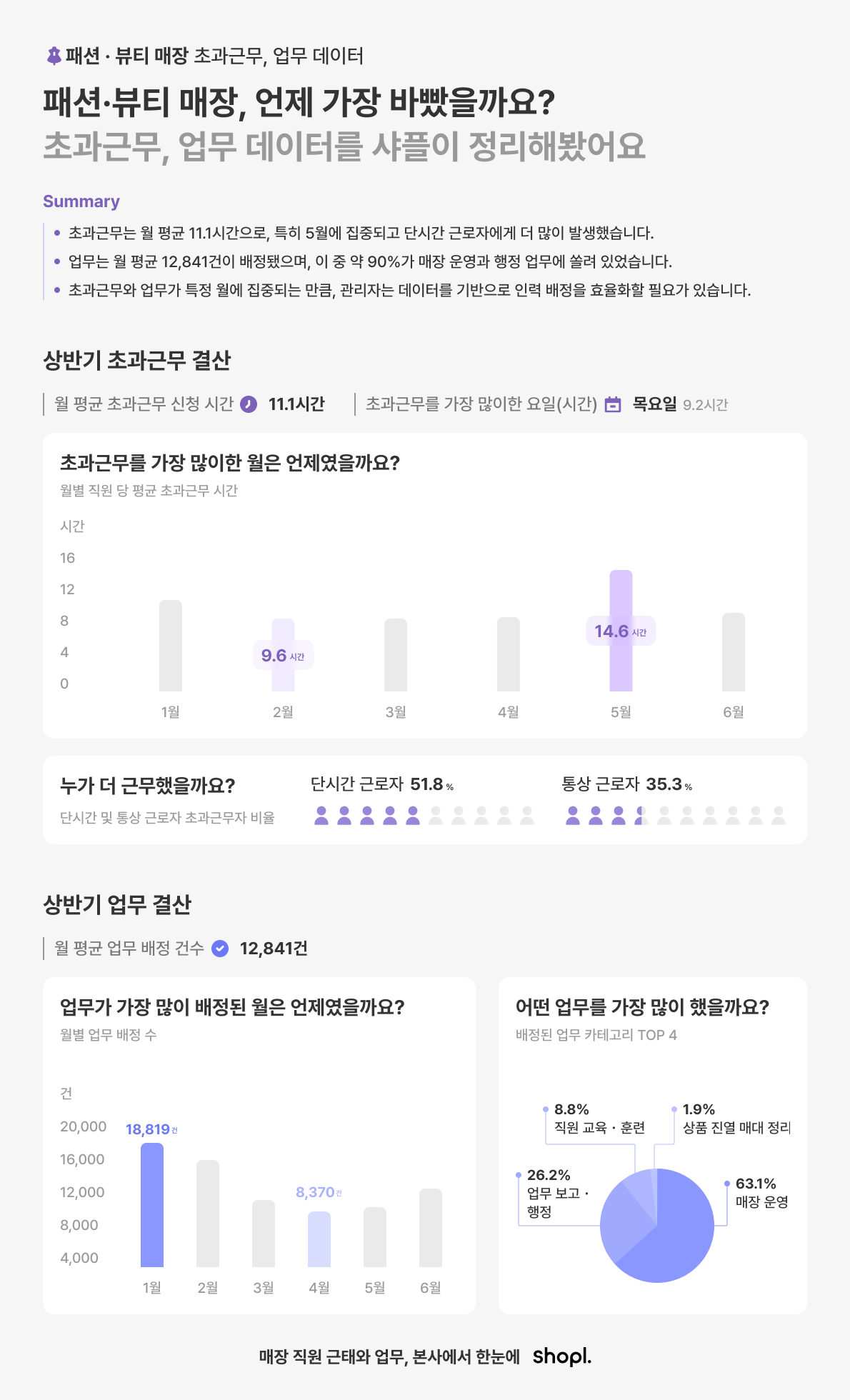

매장을 운영하다 보면 “언제가 가장 바쁠까?”라는 질문을 자주 하게 됩니다. 보통은 세일 시즌이나 명절 직전이 가장 바쁘다고 느끼지만, 실제 데이터를 살펴보면 우리가 예상하지 못했던 패턴이 드러나기도 합니다.

이러한 패턴을 조금 더 명확하게 알아보기 위해, 샤플을 통해 출퇴근과 업무를 기록하고 있는 패션·뷰티 매장 직원 4,500명의 데이터를 임의로 추출해 분석했습니다.

샤플로 알아보는 상반기 초과근무, 업무 데이터, 지금 확인해보세요!

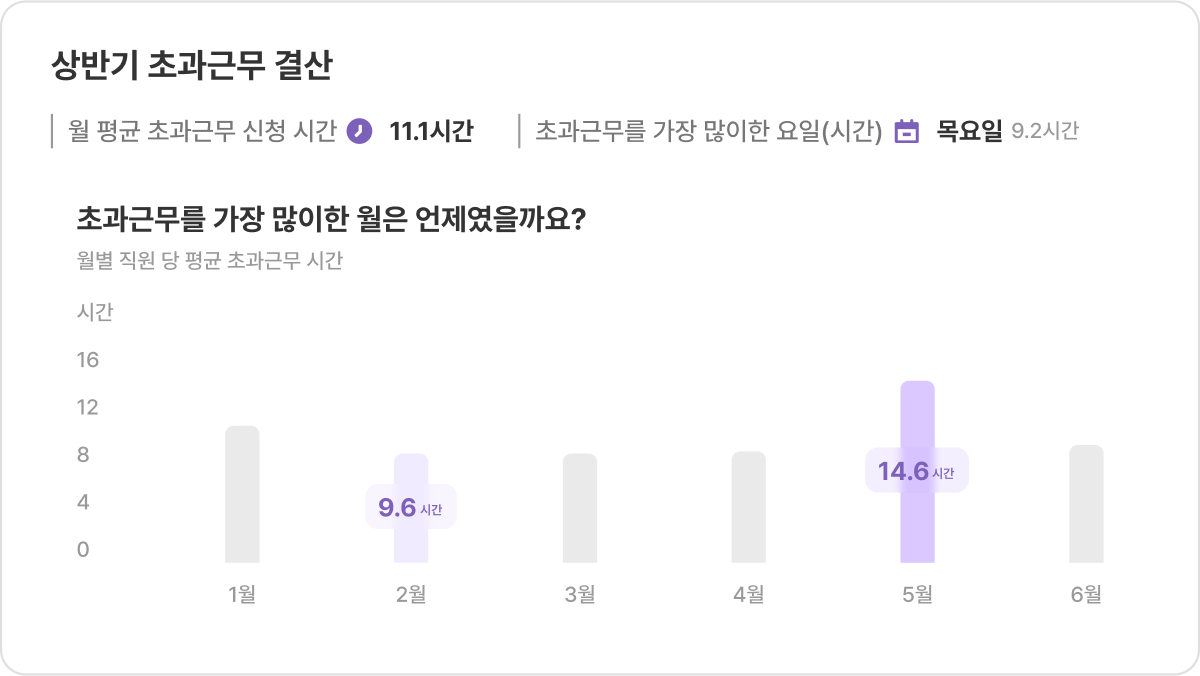

상반기 데이터를 보면, 월 평균 초과근무 신청 시간은 11.1시간이었습니다. 흥미로운 점은 특정 시기에 집중된다는 사실인데요, 특히 5월에 초과근무가 가장 많이 몰렸습니다. 이 시기에는 직원 1인당 평균 14.6시간의 초과근무가 발생해 다른 달과 뚜렷하게 차이가 납니다.

단순히 시간이 늘어난 것만이 아니라, 초과근무의 주체도 주목할 만합니다. 데이터를 보면 단시간 근로자(파트타이머)가 초과근무의 절반 이상(51.8%)을 차지했습니다. 즉, 정규직보다 파트타이머들이 근무 시간을 더 늘려가며 매장의 수요를 맞췄다는 의미로 해석이 될 수도 있습니다.

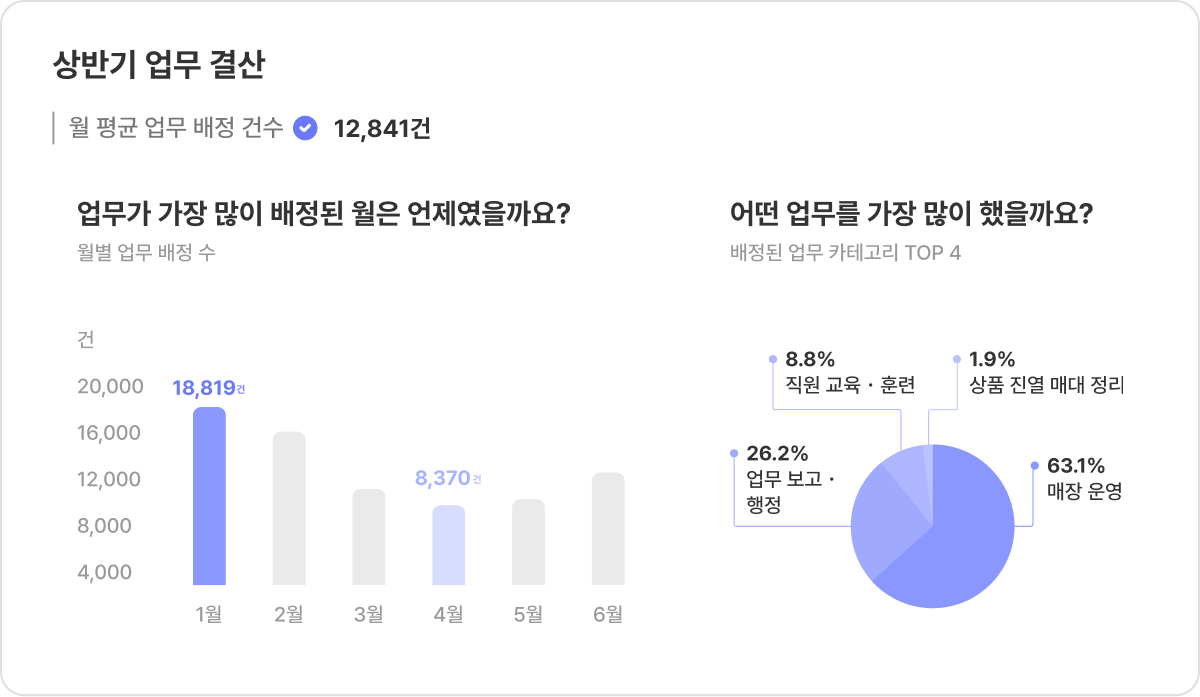

초과근무가 5월에 집중됐다면, 업무 배정은 1월에 가장 많았습니다. 월 평균 업무 배정 건수는 12,841건인데, 1월 한 달 동안은 무려 18,819건이 배정되며 가장 높은 수치를 기록했습니다. 반대로 4월에는 8,370건으로 절반 이하 수준까지 떨어졌습니다.

직원에게 배정된 업무 유형은 아래와 같았습니다.

• 63.1%는 매장 운영

• 26.2%는 보고 및 행정

• 8.8%는 직원 교육·훈련

• 1.9%는 상품 진열 및 매대 정리

배정된 업무 유형을 살펴본 결과, 업무의 90%가 ‘운영과 행정’에 집중돼 있었습니다. 이는 결국 매장 직원들이 고객 응대 외에도 상당한 시간을 ‘매장 운영·행정 업무’에 쓰고 있음을 의미합니다.

여기서 한 가지 흥미로운 차이를 발견할 수 있습니다. 초과근무는 5월에 집중됐지만, 업무 배정은 1월에 가장 많았다는 점입니다. 즉, 단순히 업무량이 많다고 해서 초과근무가 늘어나는 것은 아니라는 뜻입니다.

이 차이는 인력 배치나 매출 시즌, 혹은 행사 일정과 연관돼 있을 가능성이 큽니다. 예를 들어 1월은 새해 프로모션이나 시즌 오프 세일로 행정·보고 업무가 많아지는 시기일 수 있습니다. 반면 5월은 가정의 달, 계절 변화에 따른 수요 증가로 현장에서의 ‘실제 근무 시간’이 길어지는 시기일 수 있죠.

초과근무가 몰리는 달을 미리 예측하고, 사전에 근무 스케줄을 조정해야 합니다.

특히 단시간 근로자의 근무 비중이 높아지는 만큼, 이들의 근로시간 관리와 법적 리스크 대응이 중요합니다.

전체 업무 약 30%가 보고·행정입니다. 이 부분을 자동화하거나 간소화하면 매장 운영에 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.

1월과 5월처럼 각각 다른 특성을 가진 달에는 다른 관리 전략이 필요합니다.

1월에는 업무 효율화, 5월에는 인력 보강과 근무 시간 관리가 핵심이 됩니다.

“느낌상 바쁘다”가 아니라 실제 데이터를 통해 문제를 확인하고 대응해야 합니다.

직원 피로도와 매출, 업무 효율성을 동시에 관리하려면 데이터가 유일한 기준점이 됩니다.

이번 데이터는 직원을 관리자가 데이터에서 보이는 흐름을 단순한 보고용 통계로 끝내지 말고, 실제 매장 운영 전략에 반영해야 한다는 점을 알려주고 있습니다. 위에 분석된 데이터를 예시로 들면:

• 5월 같은 피크 시즌 전에는 아르바이트 인력을 미리 확보

• 1월에는 보고·행정 업무를 디지털화해 업무량을 분산

이런 전략은 단순한 직원 근태, 업무 관리가 아니라, 매장 운영의 효율을 높일 수 있습니다.

샤플에서는 데이터에 기반한 매장 직원 관리를 위한 다양한 기능을 제공하고 있습니다. 샤플을 통해 직원의 근태, 업무를 정확하게 관리하고 모든 기록을 한눈에 확인해 보세요!